交通死亡事故が起こるとこうなります(刑事・行政処分編)

大淀支店の土屋です。本日は万一交通死亡事故を起こしてしまうとどうなるかを、加害者の立場で解説いたします。

日本国内では毎日約10人、三重県内では約6日に一人の方が交通事故で亡くなっている

警察庁の公表しているデータによると、令和6年の交通事故による死亡者数は2,663人。ちなみに、三重県内での交通事故死亡者数は46人。ただし、警察の公表しているデータは事故から24時間以内に死亡した方の人数になっておりますので、24時間以降に亡くなった方の人数も含めるともっと多くなります。

厚労省の公表している令和5年の交通事故による死亡者数(事故から24時間以降に亡くなった方も含む)は3,573人。警察庁の公表している令和5年の交通事故による死亡者数(事故から24時間以内に亡くなった方のみ)は2,678人なので、実際には事故から24時間以内に死亡した方の約1.33倍の方が交通事故で亡くなっていることになります。

概算で、事故から24時間以内に亡くなった方の約1.3倍の方が交通事故で亡くなっているとすると、三重県内での交通事故死亡者数は約60人。約6日に一人の方が交通事故で亡くなっている計算になります。

「自分が死亡事故なんて起こすはずがない」と考える方がほとんどだと思われますが、年間約3,500人の死亡事故の加害者も、ほぼ全員が同じように考えていたはずです。これまで事故を起こしたことがない方も、「かもしれない運転」の意識で、ぜひ最後までお読みください。

交通死亡事故を起こしてしまうと、ほぼ間違いなく免取り確定

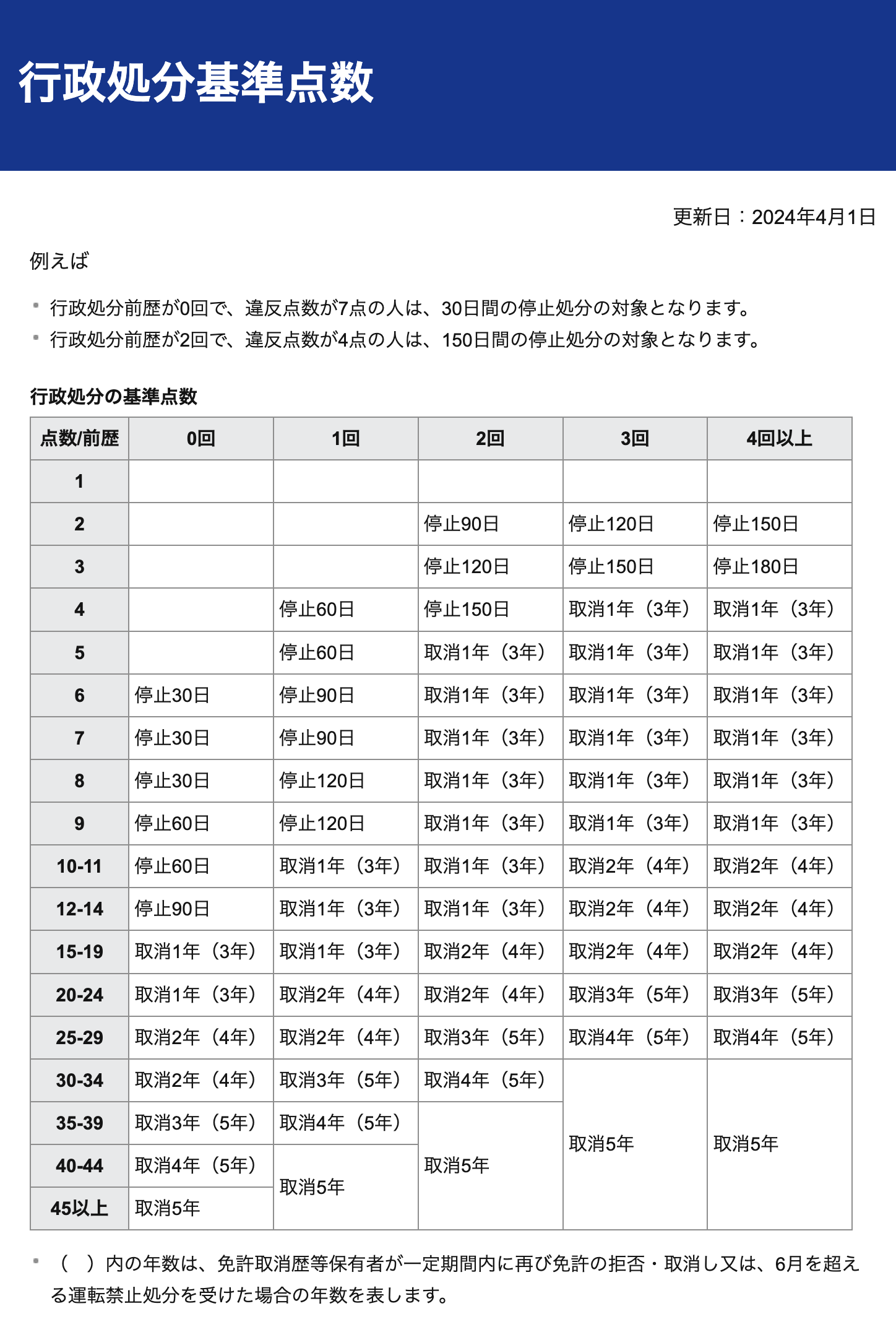

まずは行政処分について。結論、交通死亡事故を起こしてしまうと、ほぼ間違いなく免取り確定です。

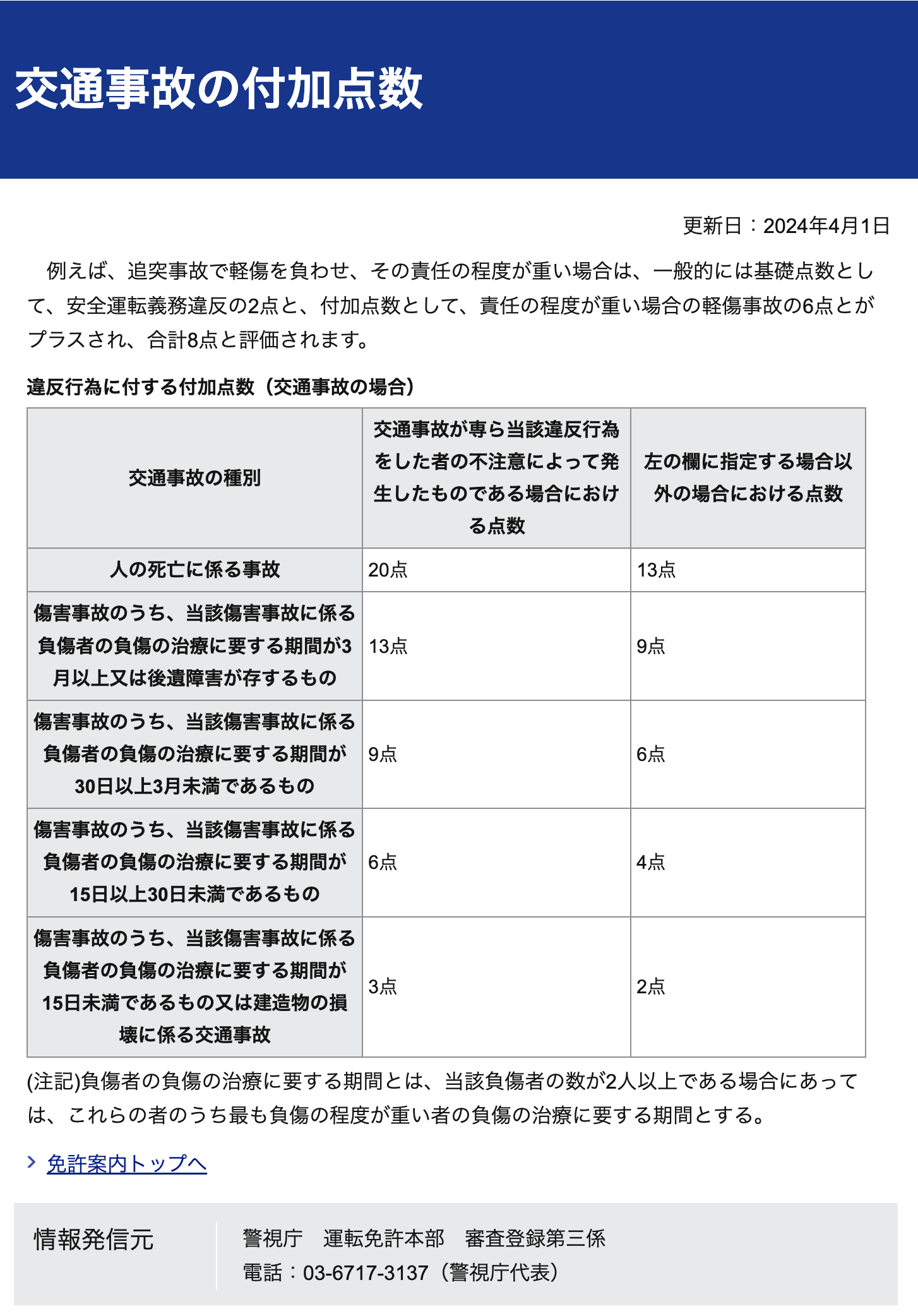

交通死亡事故の付加点数は下記の通り(警視庁のHPより)で、「交通事故が専ら該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合」は20点。「左の欄に指定する場合以外の場合」で13点。基礎点数として安全運転義務違反の2点がありますので、22点か15点、どちらかになります。

違反点数22点になる場合と15点になる場合の違い

交通事故において、違反点数が「22点」となるのは、加害者に重過失があると判断された場合です。具体的には、以下のような重大な違反が原因で事故を起こしたケースが該当します。

・無免許運転

・信号無視

・一時停止無視

・飲酒運転

・スマートフォン使用等による「ながら運転」

これらの行為は、道路交通法において危険性が極めて高いとされ、事故との因果関係が強く、行政処分として22点が科されることが多くなります。

一方で、違反点数が「15点」となるのは、加害者に過失はあるものの、重過失にまでは至らないと判断された場合です。たとえば、以下のような比較的軽度な違反が原因の場合です。

・前方不注意

・脇見運転

これらは「安全運転義務違反」として扱われますが、無謀運転や重大違反とまではみなされず、違反点数は15点にとどまることが一般的です。

ただし、違反点数は、事故の内容、違反行為の性質、被害者の死傷の程度、そして過失割合などを総合的に判断して決定されます。そのため、「前方不注意=必ず15点」といった一律の評価にはなりません。最終的な行政処分は、個別の事情を踏まえて警察や公安委員会が判断するため、ケースバイケースであることをご理解ください。

また、行政処分の基準点数は上記の通りですので、加害者の過失が小さく前歴がない場合であっても、付加点数15点で一発免取りになります。つまり、死亡事故を起こしてしまった場合は、基本的に免取りになってしまいます。

例外的に違反点数14点以下で済む場合

例外的に、加害者に過失がまったくない、または過失がごく軽微であり、死亡という結果がほぼ不可抗力と判断されるようなケースでは、付加点数が14点以下(場合によっては点数なし)となることもあります。

具体的には、次のような状況が該当する可能性があります。

・被害者が信号を無視して飛び出してきた。

・被害者が深夜に無灯火で道路を横断していた。

・被害者が高速道路上に立ち入っていた。

・路上に寝ていた被害者に気づけず衝突した。

ただし、最終的な行政処分の点数は、事故の状況全体を総合的に判断して決定されます。たとえば「被害者が信号無視をしていた」からといって、必ずしも加害者の点数が14点以下になるとは限りませんので、ご注意ください。

実際に免取りになるのは事故後7〜9ヶ月以上後

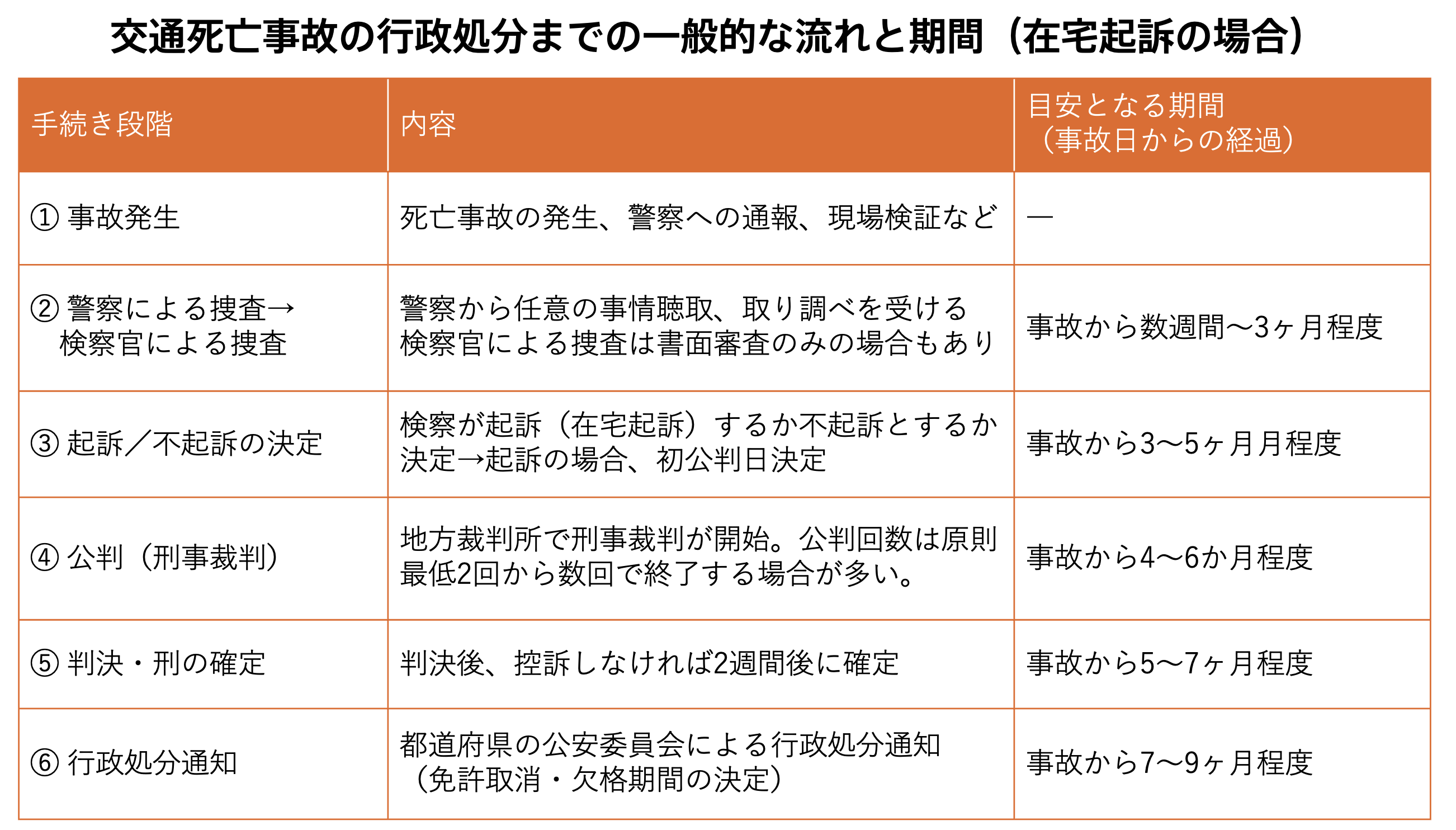

ただし、実際に運転免許が取り消されるのは、事故発生から7〜9ヶ月以上後になることが多いです。交通死亡事故発生から行政処分通知までのおおまかな流れは下記の通りです。

在宅起訴と勾留起訴の違い

まず最初に、在宅起訴と勾留起訴の違いについて説明します。交通死亡事故を起こしてしまっても、必ずしも即日逮捕されるわけではありません。「被疑者が逃亡・証拠隠滅のおそれがない、事故後の対応が誠実、初犯」等の場合は、死亡事故であっても身柄を拘束されず、在宅のまま捜査、起訴されます。

逆に、ひき逃げや飲酒運転など、悪質な事故の場合は事故当日か数日以内に逮捕され、勾留されます。

交通死亡事故の約7〜8割は在宅起訴

在宅起訴と勾留起訴の割合を正確に網羅した公的資料は見当たりませんでしたが、警察庁統計(交通事故統計)、検察統計年報(法務総合研究所)などから推計すると、交通死亡事故全体の内、約7〜8割は在宅起訴になります。

つまり、交通死亡事故を起こしてしまっても、7〜8割の人は、事故から7〜9ヶ月は普通に生活できて自動車も今まで通り運転できます。以下、在宅起訴の場合の詳細を解説いたします。

起訴か不起訴の判断基準は?

交通死亡事故が発生すると、通常は事故からおよそ3〜5か月以内に、検察官が加害者を起訴するか、不起訴とするかを判断します。詳細は後ほどご説明しますが、起訴されると、公判を経て懲役刑や禁錮刑などの刑罰が科される可能性が非常に高くなります。これは、日本では検察官が有罪にできると判断した場合にしか起訴しないため、有罪率が99.9%を超えているからです。

ただし、過失の程度が比較的軽微と判断された場合には、「過失運転致死罪」での起訴は見送られ、より軽い「安全運転義務違反等」で略式起訴され、罰金処分(有罪判決)となるケースもあります。

一方、不起訴となった場合は、刑事手続が終了し、その事故について刑罰が科されることはありません。また、起訴された後に有罪判決を受けた場合には、いわゆる「前科」が付きますが、不起訴処分となった場合には前科はつきません。このように、検察官がどのような処分を選択するかは、加害者にとって今後を大きく左右する、極めて重要な分岐点となります。

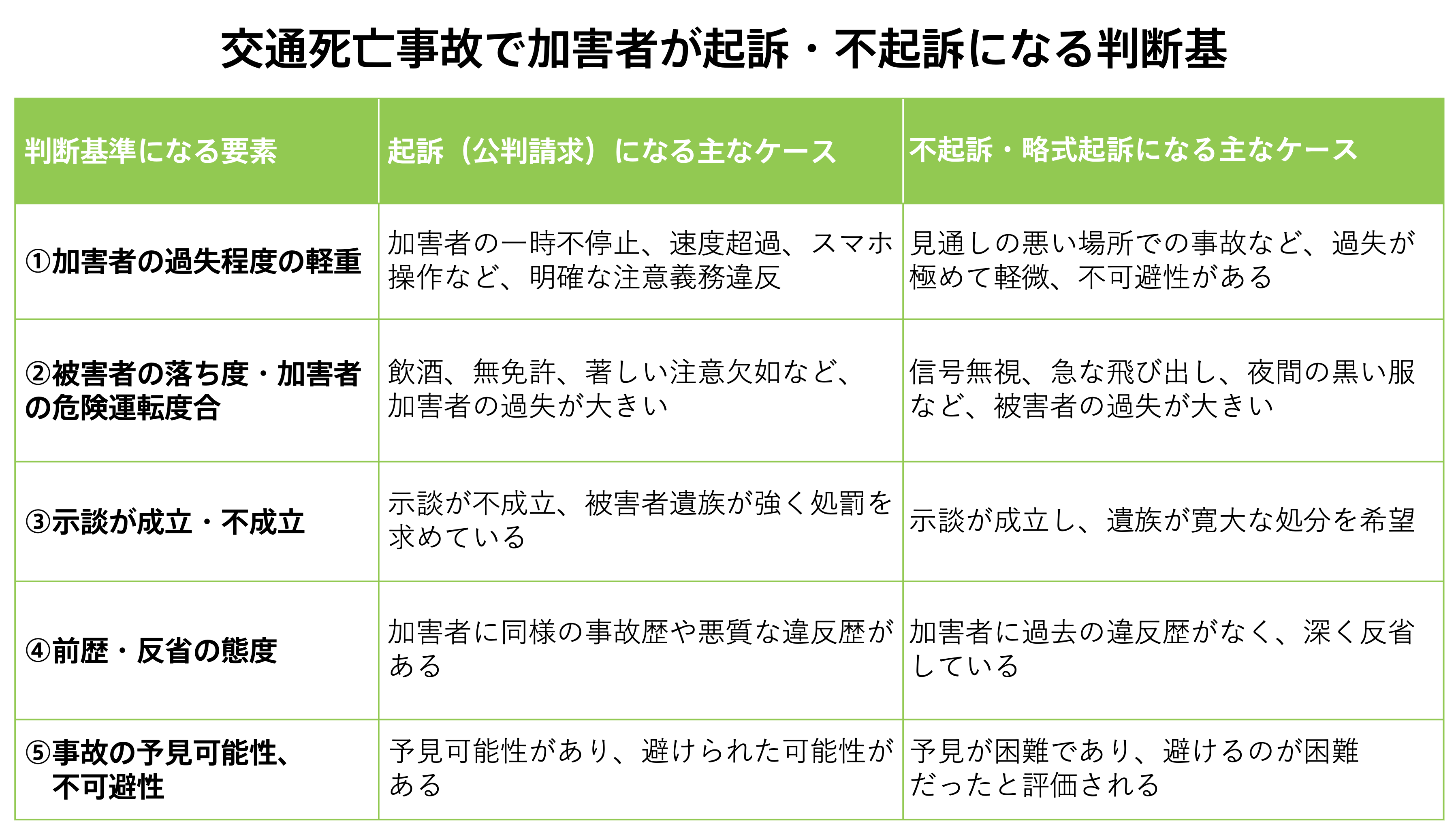

起訴・不起訴(もしくは略式起訴)の判断は、主に下記の5つの基準を元に、個別の事故の状況を踏まえて総合的に行われます。

以下、実際に不起訴になった実例と、起訴された実例を3つずつ記載します。因みに、不起訴になった実例全てに「罰金あり」になっているのは、「過失運転致死罪」については不起訴処分となり、代わりに軽微な道路交通法違反として略式起訴され、罰金刑が科されたためです。

不起訴・略式起訴になった実例

① 横浜地検 令和1年

概要:高齢者の飛び出しにより接触死亡。徐行中の事故。

過失:ごく軽微

判断:不起訴(起訴猶予)、道交法違反で略式罰金30万円

備考:示談成立・被害者にも大きな過失あり

② 名古屋地検 平成30年

概要:横断歩道のない場所を横断してきた高齢歩行者を轢いた

過失:不注意はあるが微小

判断:不起訴(略式命令)、罰金20万円

備考:遺族と円満な示談あり

③ 東京地検 平成28年

概要:夕方、右折時に対向車線のバイクと接触し死亡

過失:一時停止はしていたが確認不十分

判断:不起訴(罰金処分)、罰金35万円

備考:初犯・深い反省・示談成立

※不起訴処分となった交通死亡事故の判例は、判決が出ないため存在しない。「交通事故事件の弁護実務」など、各種実務資料・統計資料を参照。

起訴された実例

① 東京地裁 平成25年10月17日判決

概要:青信号で横断歩道を渡っていた歩行者(高齢者)を、左折時に巻き込んで死亡させた。

過失:速度は出ておらず、事故直後すぐに救護。被告人に前科なし。

情状:遺族と示談成立。遺族は処罰感情を示さず。

判決:禁錮1年6月・執行猶予3年

② 京都地裁 平成28年3月15日判決

概要:深夜、横断禁止場所を渡っていた歩行者を車ではねて死亡させた。

過失:前方不注視。ただし被害者にも高い過失あり(道路横断禁止の場所)。

情状:被害者遺族と示談成立。被告人は初犯で反省。

判決:懲役1年・執行猶予3年

③ 大阪地裁 平成26年9月4日判決

概要:夜間、横断歩道のない場所を横断中の歩行者を轢き死亡させた。

過失:スピード違反なし。路面状況も良好。

情状:被害者の過失が大きく、被告人も深く反省。

判決:禁錮1年・執行猶予3年

繰り返しになりますが、起訴・不起訴の判断は、事故の状況や過失の程度、示談の有無などを総合的に検討し、検察官が個別に判断します。そのため、上記の実例と状況が似ていても、必ずしも同じ結果(起訴・不起訴)になるとは限りません。あらかじめご了承ください。

起訴された場合は弁護士委任することもできる

検察官から正式に起訴(略式起訴ではない)されると、いよいよ公判、いわゆる裁判が始まります。このとき、加害者が飲酒運転やひき逃げなどの重い過失により勾留されている場合は、裁判所から国選弁護人を付けるよう指示されることが一般的です。

一方、在宅のまま起訴された場合(在宅起訴)は、原則として国選弁護人は付きません。そのため、被告人本人が自分で裁判に臨むか、任意で私選弁護人(自費で依頼する弁護士)を選任することになります。

もちろん、自分ひとりで裁判に臨むことも可能ですが、多くの方にとっては、人生で初めて被告人として法廷に立つ経験となるため、不安や戸惑いが大きいのが実情です。そのため、可能であれば信頼できる弁護士に依頼することをおすすめします。

また、ご加入の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、弁護士費用を保険でまかなえる可能性があります。ただし、保険の契約内容によっては、刑事事件の弁護費用は補償対象外となっている場合もありますので、事前にご確認ください。

公判は最短で2回、多くて数回の場合が多い

交通死亡事故の刑事裁判では、遺族との示談が円満に成立し、事故の事実関係について加害者・被害者側いずれにも見解の相違がないような場合、公判は比較的早期に終結する傾向があります。

このようなケースでは、公判は原則として2回程度で終わることが多く、例外的に1回で結審・判決に至る場合もあります(特にコロナ禍のような特別な事情下では1回で済まされた例もあります)。

通常は、

- 第1回公判で起訴状の朗読・被告人質問・証拠調べ・検察官の論告求刑・弁護人の弁論

- 第2回公判で判決の言い渡し

という流れで進行します。

第2回目の公判は審理自体は行わず、判決の言い渡しのみが行われるため、所要時間は数分から数十分程度で終わるのが一般的です。

判決は「執行猶予付きの禁錮 or 懲役刑」か「執行猶予のない禁錮or 懲役刑」の2択

判決の内容ですが、原則として「執行猶予付きの懲役または禁錮刑」か「執行猶予のない懲役または禁錮刑」のいずれかになります。加害者の過失の程度や事故の状況により判断されますが、現在の実務では懲役刑が選択されることが多く、禁錮刑は比較的少数です。

また、過失運転致死罪で正式に起訴(公判請求)された場合は、法定刑に罰金刑が含まれていないため、「罰金刑のみ」で済むことはありません。 罰金刑で処理されるのは、過失が軽微で、過失運転致死罪ではなく、道路交通法違反などで略式起訴される場合に限られます。

因みに、「禁錮」と「懲役」の違いは、

・懲役:刑務作業(工場作業、清掃作業など)が義務づけられている刑罰。

・禁錮:刑務作業がない刑罰。本人の希望があれば作業することもできる。

になります。実態としては、刑務作業をすると少額ながら「作業報奨金」がもらえるので、禁錮刑でも任意で刑務作業をする方が多いとのことです。

在宅起訴の交通死亡事故の判決は、禁錮1〜2年・執行猶予3〜5年程度が多い

具体的な判決内容は、事故の状況や過失の程度によって異なりますが、在宅起訴された交通死亡事故では、禁錮1~2年・執行猶予3~5年程度となるケースが比較的多いです。

在宅起訴の場合、実刑となるケースは極めてまれで、ほとんどは執行猶予付きの判決となります。

なお、執行猶予は制度上1年から5年まで付けることができますが、実務上は3~5年の執行猶予が付くことがほとんどで、1~2年の執行猶予が付く例はほとんど見られません。

「禁錮」や「懲役」になった場合、罰金は?→原則なし!

たとえば、「禁錮1年・執行猶予3年」の判決が出た場合、「罰金は50万円?100万円?」と考える方もいますが、 実際には罰金は科されません。

交通死亡事故で起訴されると、多くの場合は「過失運転致死罪(自動車運転処罰法5条)」になります。この罪は、懲役または禁錮のみが法定刑とされており、罰金刑は規定されていません。過失が極めて大きい場合は「危険運転致死罪」が適用されることもありますが、これも懲役刑のみです。

高額な罰金が科されるのは、「過失運転致死罪」で不起訴になって「道路交通法違反」で略式起訴され罰金刑になった場合です。その場合の罰金の相場は事故状況によりますが、概ね10〜50万円程度になります。

また、「刑事罰として罰金がなくても、行政処分として反則金があるのでは?」と思う方もいると思いますが、交通死亡事故のような重大な違反は、反則金制度の対象外(非反則行為)です。そのため、免許取消や停止などの行政処分はありますが、反則金は発生しません。

なお、反則金が科されるのは、シートベルト未着用や駐車違反などの軽微な違反に限られ、死亡事故では通常適用されません。

そもそも執行猶予とは?

執行猶予とは、犯罪で有罪判決を受けた人に対して、すぐに刑務所に行かせずに「一定の期間まじめに過ごせば、刑を実際に執行しない(刑務所に行かなくていい)」と猶予を与える制度です。

たとえば「懲役1年・執行猶予3年」と言い渡された場合、ただちに刑務所に入る必要はなく、3年間再犯などがなければ刑は実際に執行されません。逆に、その期間中に再び罪を犯すと、前の刑も含めて服役することになります。

つまり、「更生のチャンスを与えるが、もう一度罪を犯せばアウト」という制度です。そのため、判決で執行猶予がつくかどうかは、人生を大きく左右する重要な分かれ道になります。

執行猶予が付くか付かないかの判断基準は?

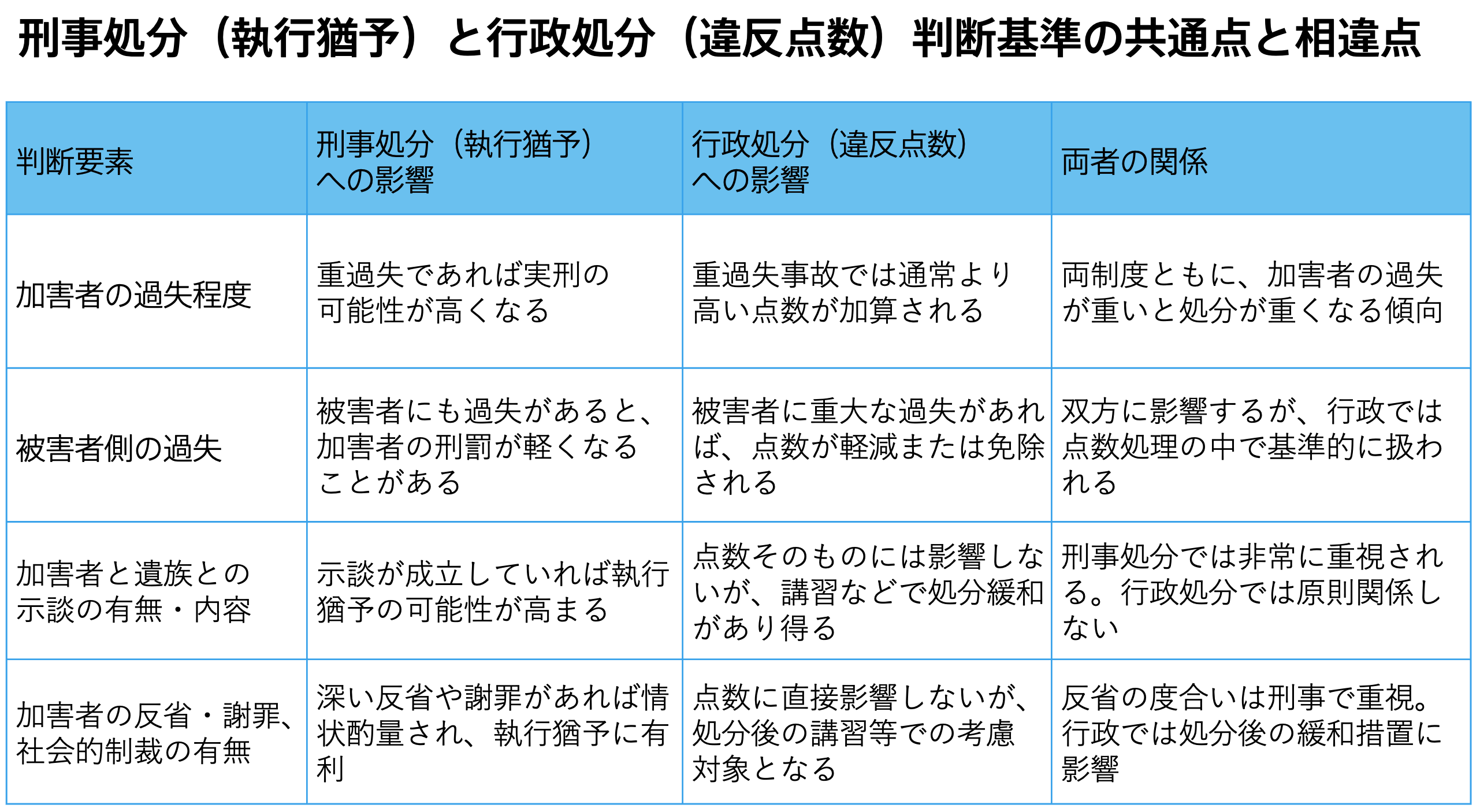

交通死亡事故で執行猶予が付くかどうかの判断基準は、行政処分における違反点数の判断基準と共通する部分が多くあります。それぞれの判断基準と相違点は下記の通りです。

共通する主な要素としては、「加害者の過失程度(信号無視、酒気帯び運転などの故意・重過失)」や「被害者側の過失(例:飛び出し、無灯火走行)」などがあります。これらは刑事処分・行政処分のいずれでも重要な判断材料となります。

一方で、刑事処分(執行猶予の有無)の判断では、さらに「被害者遺族との示談の有無・内容」や「加害者の反省・謝罪、社会的制裁の有無」なども重視されます。

両者は厳密には異なる制度ですので、最終的には個別の事情を踏まえた総合判断となり、執行猶予が付いたからといって、行政処分が軽くなるとは限りません。この点には十分ご注意ください。

執行猶予中→実刑の判断基準は?

では、執行猶予付きの判決を受けた場合、どの程度の交通違反・事故を起こすと、執行猶予が取り消されて刑が実際に執行されるのでしょうか。

まず、飲酒運転や無免許運転などの悪質な違反行為は、重大な結果を伴わなくても刑罰が重くなる傾向があり、執行猶予が取り消される可能性が極めて高いといえます。ただし、一般的には、そのような行為をあえて執行猶予中に行う人は少なく、ほとんどの方にとっては想定しにくいケースでしょう。

一方で、一時停止違反や、打撲・捻挫程度の軽微な人身事故(反則金や不起訴で終わる程度のもの)については、執行猶予が取り消される可能性はほとんどありません。

問題となるのは、その中間にあるグレーゾーンです。たとえば、

・人身事故で相手に骨折などの比較的重い傷害を負わせた場合

・信号無視やスピード違反によって罰金刑を受けた場合

このようなケースでは、刑法上の「任意的取消し(刑法26条の2第1項2号)」に該当し、執行猶予を取り消すかどうかは裁判官の裁量に委ねられます。

信号無視やスピード違反は自己の判断で避けられますが、骨折などを伴う人身事故は、注意していても相手の不注意で発生することもあるため、完全に防ぐのが難しい側面もあります。

ただし、骨折など一定の傷害があったからといって、一律に執行猶予が取り消されるわけではありません。最終的には、事故の状況、被害者との示談の有無、過失の程度などを総合的に見て、裁判所が判断することになります。

したがって、こうしたグレーゾーンの行為については、「取り消されるリスクがある」という認識を持ち、より慎重な行動が求められます。

行政処分が確定するのは、刑の確定から約2ヶ月後

判決が出て刑が確定しても、すぐには行政処分(免取り)は確定しません。行政処分が確定するのは、刑が確定してから約2ヶ月後になります。具体的には、下記のような流れで最終的な行政処分が確定します。

- 先ずは刑の確定から1〜1.5ヶ月後に「意見の聴取通知書」が届く。

- 聴取期日(聴取通知書の通知から2〜3週間後)に、反論があれば反論を言う。なければそのまま欠席で問題なし。

- 聴取期日から1〜3週間後に、公安委員会が処分を決定。

- 処分決定から1週間以内程度に「処分通知書」が発送、到着。

- 処分通知書に記載された「処分発行日」から免停・免取りの効力を生じる。概ね刑の確定から約2ヶ月後。

最後のまとめ

交通死亡事故は、ほとんどの人にとって一生に一度あるかないかの、非常にまれな出来事です。そんな状況に直面したとき、「これからどうなるのか?」「どう対応すればいいのか?」と不安になるのは当然です。

このブログでは、事故後の刑事・行政処分の流れを大まかにでも知ることで、不安を抱える方の一助になればと思い、交通死亡事故を起こしてしまった場合の起訴、公判、判決、行政処分通知までの流れについて詳しく解説しました。毎年約3,500人が交通事故で亡くなっている現実がある中、関係者の方々に少しでも参考になれば幸いです。

とはいえ、交通死亡事故は誰にとっても起こって欲しくない出来事です。これまで無縁だった方は、これからもそのままでいられるよう、安全運転を心がけてください。

なお、このブログでは交通死亡事故に関する一般的な内容を記載しています。法的な正確性には十分配慮していますが、誤りが含まれている可能性もあります。万が一誤りにお気づきの際は、ご指摘いただけますと幸いです。迅速に訂正いたします。